日銀の出口戦略に関する考察-ETFの含み益で日本国民の資産形成を

日銀の出口戦略に関する考察-ETFの含み益で日本国民の資産形成を

要旨

日本銀行が大規模な金融緩和策を導入して5年が経過した。円安が企業業績を改善させ、十分とはいえないが設備投資や賃金の増加に結びつくなど一定の効果はみられる。しかし、現在のように大規模な緩和策をいつまでも続けることができないのは明らかで、金融政策の正常化、いわゆる“出口戦略”に関する積極的な議論が欠かせない。

特に、ETF(上場投資信託)については欧米の前例が無いことや、国債のように満期償還という仕組みが無いため株式市場への悪影響も懸念される。そこでETFに焦点を絞って出口戦略を考える。

◆ポイント

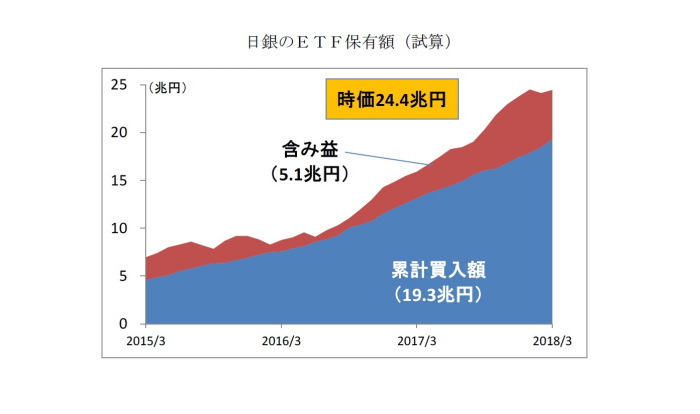

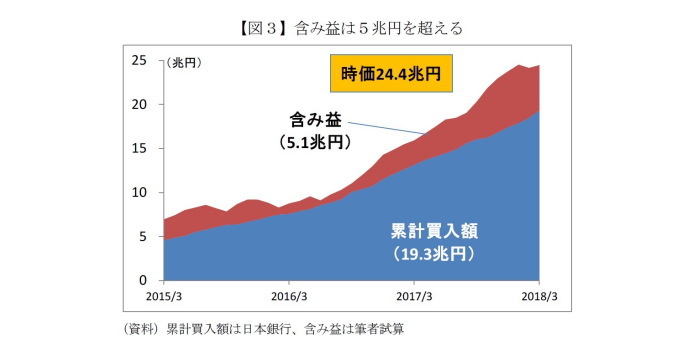

日銀のETF保有額は24兆円を超え、5兆円以上の含み益がある模様

今後、株式市場に悪影響を及ぼさずに売却するには20年以上を要する可能性

ETFの含み益を日本国民の資産形成に役立てる方法を検討してはどうか

はじめに

日本銀行が大規模な金融緩和策を導入して5年が経過した。その間、政策規模の拡大や内容変更を重ね現在に至っている。緩和策の効果について様々な見方がある一方、金融政策の正常化、いわゆる“出口戦略”に関しては議論が進んでいるとはいえない。物価上昇率が目標の2%に達する見込みが持てないことに加えて、当の日銀が出口を議論するのは「時期尚早」というスタンスを貫いていることも理由として挙げられよう。

しかし、過去に例をみない大規模な“社会実験”を実施している以上、出口に関する積極的な議論が欠かせないことは言うまでもない。百歩譲ったとして、国債は満期まで持ちきれば償還されて日銀のバランスシートから自然消滅するので、時間さえ掛ければ正常化できるという考え方が成り立つかもしれない(それでも、買入額・保有額の減らし方や市場への伝え方、経済界とのコミュニケーションなど課題は山ほどあるが・・・)。

一方、ETF(上場投資信託)には満期が無い。したがって日銀がETF保有額を減らすためには、“売る”というアクションを起こさなければならない。そのとき株式市場への影響は計り知れず、だからこそ早くから議論しておくことが重要なはずだ。そこで、本稿ではETFに焦点を絞って具体的な出口戦略を提案する。

日銀によるETF買入策の変遷

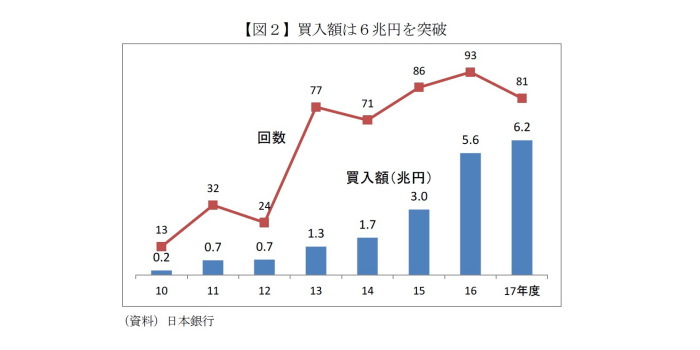

日銀がETFの買入を開始したのは白川総裁時代の2010年だ。当初は年間4,500億円に過ぎなかったが、2013年に黒田総裁が就任して異次元緩和が始まると年間1兆円に増額、その後も2014年10月に年間3兆円に増やした。

極めつけは2016年7月に決めた年間6兆円への増額だろう。当時、市場では追加緩和策を期待する声が少なかったにもかかわらず、日銀は緩和策の主軸である国債の買入枠を現状維持とする一方で、ETFの買入枠だけを大幅に増やした。半年前に意表を突いて導入したマイナス金利が日銀の予想以上に大不評だったことも、「ETF6兆円」へと日銀を動かしたのかもしれない。

筆者は従前から日銀のETF購入に批判的な立場だったが、さすがにこのときは批判の声が増えた。何人かのエコノミストが疑問を呈したほか、複数の投資家は「日銀のせいで買えない」と不満を漏らしていた。そもそも投資家は株価が下がって“お買い得”なタイミングが来たら買いたいのに、日銀のETF購入で株価が下支えされて「買い時がない」というわけだ。

こうした投資家の悩みを知ってか知らずか、日銀はETF買入額を増やし続け2017年度は6.2兆円を購入した。年間の買入回数は81回なので、ほぼ3営業日に1回買ったことになる(図2)。

日銀がETFを買い入れた累計額19.3兆円に対して、時価ベースの保有額は24.4兆円に及ぶ(2018年3月末時点の試算)。差額の5.1兆円は含み益で保有額の21%に相当する。日銀の純資産3.7兆円(2017年9月末時点)を上回る規模の含み益を抱えており、株高が持続する限り日銀の財務の安定性にも寄与するだろう。アベノミクス以降の円安・株高で2割近い含み益を形成した格好で、皮肉の意味で言えば「日銀は上手な投資家」だ。

とはいえ、株価上昇の大きな要因は円安による企業業績の改善であること、そもそも円安に誘導したのは他でもない日銀自身だということを考えれば、自作自演ともいえる。

日銀が世界一の日本株投資家になる日

ところで、日銀はいつまでETFを買い続けるのだろうか。2018年3月、黒田総裁は国会で「19年度頃には2%に達する可能性が高いと確信している」、「2%の物価安定目標が達成されていない段階で、金融緩和を中止したり、弱めたりすることは考えられない」と発言した。

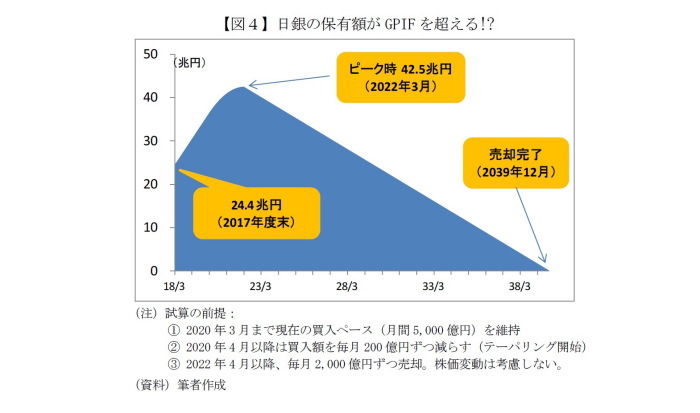

日銀が緩和策をいつ、どのように変更するか予見するのは難しいが、物価などの経済情勢が上記の総裁発言どおりに進んだ場合を想定すれば、19年度までは現状維持を貫き、20年度以降に緩和策を縮小するというのが素直なシナリオだろう。この場合に日銀が保有するETFの残高がどのように変化するか試算したのが図4だ。

試算の前提①2020年3月まで現在の買い入れペースである月間5,000億円(年間6兆円)を続け、前提②2020年4月以降は買い入れ額を毎月200億円ずつ減らす(テーパリングを開始する)場合、4年後の2022年3月に買入額がゼロになる。

このとき保有額はピークを迎え、約42.5兆円と試算される。2018年3月末時点の推定24.4兆円から18兆円ほど増え、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が保有する日本株約42.3兆円(2017年12月末)を超える規模だ。名実ともに日銀が世界一の日本株投資家となる日は、そう遠くない。

買入終了後は、いよいよ日銀のバランスシートからETFを減らす段階に移行する。最もシンプルな方法は少しずつ市場で売却していくことだろう。ただ、市場への影響に配慮して、前提③のとおり売却額は月間2,000億円とする。東証1部全体の最近の月間売買代金(60兆円前後)の0.3%程度であれば大きな悪影響を及ぼさずに売却できるのではないか。

この場合、ピーク時に40兆円超まで膨らんだ残高がゼロになるのは2039年12月で、今から22年近くを要することになる。現在の日銀幹部だけでなく筆者でさえリタイアしている頃だろう。

複数の出口戦略で早期の解決を

前述のシナリオでは日銀のバランスシートからETFが完全に消えるまで20年以上を要する。ただし、この試算は株価変動を考慮していない。株価が上昇した場合は日銀の保有額も増えるため、ピーク時の残高はもちろんのこと、売却完了までに要する期間がさらに長くなる可能性がある。

逆に株価が下落すれば保有額は試算より少なくなるが、株価が軟調になると売却ペースを緩めたり一時停止するなど、より慎重に売却を進めることが求められるので、やはり売却完了までの期間は長くなるかもしれない。そもそも「20年以上かけて処分する」こと自体、“出口戦略”と呼べるだろうか。そこで、日銀が市場で直接売却する以外の方法を検討してみたい。

1|新たな機関を設立して日銀から移管する

最初の選択肢は、新たな機関を作って日銀からETFを移管するものだ。この手法については既に論じられているので多くを述べることは避けるが、2002年に設立した「銀行等保有株式取得機構」が参考になるだろう。

日銀が定めているETF買い入れの基本要綱の改正が必要となるほか、新たな機関の出資金をどこから拠出するか、損失が発生した場合に公的資金で穴埋めするのか否か(公的資金を投入しないなら、具体的にどうするのか)、そもそも日銀が新機関にETFを譲渡する価格は簿価か時価か(それ以外か)、新機関がETFを売却する際の制限を設けるか等々、検討すべき事項は山ほどある。

2|企業に買い取ってもらう

自社株買いの活用も考えられる。日銀が保有するETFを現物株に交換して、ETFに組み入れられている企業に自社株を買い取ってもらう方法だ。ただ、自社株買いは企業が自主的に行うものであるうえ、企業側には「なぜ日銀から買い取らなければならないのか」という疑問もあろう。買い取りを促すためには、少なくとも税制優遇措置を設けるなどの工夫が必要だ。

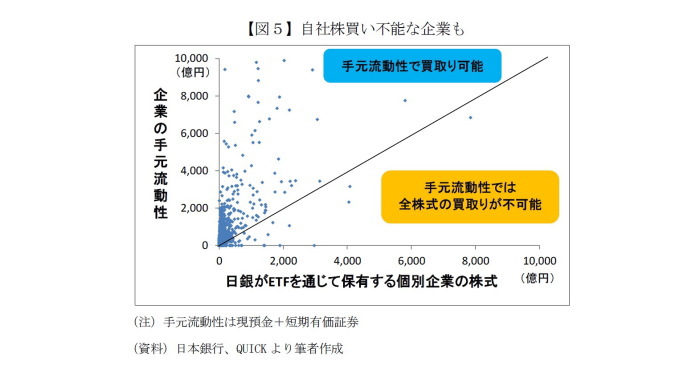

また、この方法にはいくつか問題がある。まず、買い取りに応じることができない企業も存在すると推測されることだ。図5のように、日銀がETFを通じて間接的に保有する株式の金額と比べて、手元流動性(現預金と短期有価証券の合計額)が少ない企業が散見される。これらの企業は仮に手元流動性を全て使っても、自社株買い要請に応じきれないことになる。

もっとも、企業が手元流動性を全て使い切ることは現実的でない。数字の上では手元流動性が日銀の保有株を上回っていても、全株の買い取りに応じない企業が多数となることも予想される。仮にこの方法を実施する場合は、売れ残った株式をどうするのか予め検討しておく必要がある。

なお、図5では自社株を買い取る原資に手元流動性を用いたが、ネットキャッシュ(手元流動性から有利子負債を引いた額)とする考え方もあるだろう。「自社株買いより借金返済を優先すべき」という意味だが、これは誤った考え方だ。

一般的に有利子負債(借入金や社債)よりも自己資本の方がコストが高い。したがって、企業としては相対的にコストが高い自己株式の買い戻しを優先すべきであって、借金を返済した残りで株式を買い戻すのは理に適った行動とはいえない。

3|割引価格で日本国民に譲渡する

他にも方法はある。図3に示したように、日銀が保有するETFは20%程度の含み益がある。この含み益を活用してETFを処分する方法が考えられる。具体的には、日銀が保有するETFを時価ではなく割引価格で売却する方法だ。この場合もETF買入れ要綱の改正が必要となるが、含み益の範囲内であれば値引きしても実質的に日銀は損失を被らない。

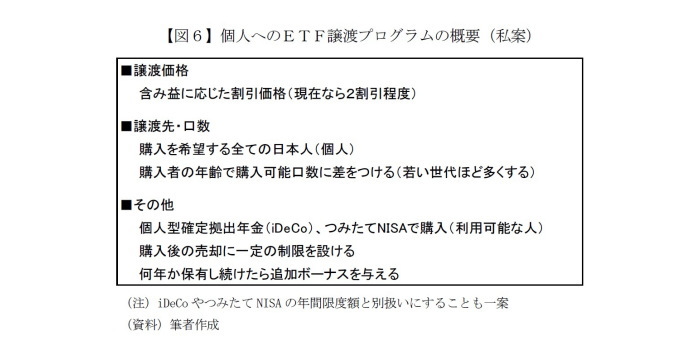

譲渡先は購入を希望する日本国民に限定し、機関投資家や外国人は対象外とすべきだろう。個人に限定する狙いは2つある。ひとつは将来に備えるための資産形成を促すこと、もうひとつは低金利政策への“お礼”だ。

仮に20%オフで購入できるとなれば希望者が殺到する可能性もある。不公平をできるだけ無くすために抽選ではなく希望者全員を対象とすること、購入者の年齢に応じて購入可能口数に差をつける(若い世代ほど多くする)こと、つみたてNISAや個人型確定拠出年金(iDeCo)が利用可能な人はその枠組みで購入してもらう等の工夫が考えられる。

また、購入した人がすぐに売却すると株価に悪影響を及ぼしかねないので、1年以内に売却可能な口数に制限を設けるとか、何年間か保有し続けた人には追加で1口プレゼントするなどのボーナス措置を講じて、長期保有インセンティブを与える方策も考えられよう。

この方法の利点は、日本政府が推進する“貯蓄から資産形成へ”を推進できるだけでなく、投資家の裾野拡大にも寄与する。それでも、この手の話には“金持ち優遇”という批判が必ず出てくるので、所得制限(高所得者は購入可能な口数を減らす、値引率を下げる等)も検討に値しよう。

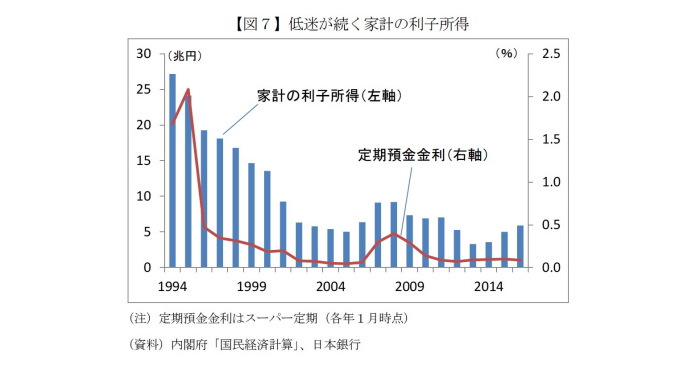

一方、割引価格によるETFの譲渡は、長年の低金利政策に耐えてくれた国民へのお礼という意味を込めることもできる。図7のとおり、日本の家計が受け取った利子所得はアベノミクス以降増加しつつあるとはいえ、5兆円程度で低迷している。1994年と比べて20兆円以上減った。

給与や年金収入の実質的な減少に加えて、利子所得の減少が家計を圧迫してきたことは間違いない。人口構成や経済情勢の変化が主な背景なので日銀に非があるわけではないが、「なぜ、こんなにも低金利が続くのか」という国民の不満を多少なりとも和らげる効果が期待できるのではないか。

この私案は突飛に思われるかもしれない。実現すればもちろん日本で初めての試みだが、実は世界的には類似の前例がある。1998年8月、香港行政府がヘッジファンドの売り仕掛けに対抗して香港株式を大量に買入れた(当時の香港株式市場にはETFが存在しなかったため現物株式を買入対象とした)。

買入額は市場時価総額の約6%と莫大な規模で、現在の東証1部に置き換えると40兆円相当となる。この株式でETFを組成して一般国民に譲渡する際、譲渡価格を時価より5%ほどディスカウントしたり、1年間保有し続けた購入者には追加ボーナスとして20ユニットあたり1ユニットを無償で配布するなどの工夫を施した。

おわりに

日銀は黒田総裁が続投の一方、2人の副総裁は新たな顔ぶれとなって新体制がスタートしたが、審議委員も含めて金融緩和支持派が多勢を占めることは変わりない。黒田総裁が明言していることからも、物価上昇率が目標の2%に近づくまでは現在の緩和姿勢を緩める可能性は極めて低いだろう。

しかし本稿で見てきたように年間6兆円ペースでETFの買い入れを続ければ、近い将来、日銀は“世界一の日本株投資家(保有者)”という立場に身をおくことになる。世界に例を見ない中央銀行による株式大量買付けという“禁断の果実”に手を出した以上、いつまでも「出口を議論するのは時期尚早」では通らないだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

井出真吾(いで しんご)

ニッセイ基礎研究所 金融研究部 チーフ株式ストラテジスト・年金総合リサーチセンター兼任

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・日銀ETF 予算消化の「買入増額」はあるか

・日銀のETF買い、やめるなら今が好機-買入減額・売却時のシミュレーション

・「日銀は株価を歪めていない」は本当か-新ルールは評価できるが歪みは拡大

・新リスボン戦略に見るEUの労働市場の現状

・中高年生活者のリスク性金融商品利用に関する一考察 -金融行動の成熟度と投資余力による類型化をもとに-

Source: 株式投資